おはぎを手作りして余らせてしまったとき、あるいは買い過ぎてしまったとき、

翌日食べたら固くなって美味しくなかった、という経験をした人は少なくないのでは?

おはぎは昔から「朝生菓子」とも呼ばれてきたといいます。

もともと、朝作ってその日のうちに食べきる前提のものだったのですね。

なぜ、おはぎは翌日になると固くなってしまうのでしょうか。

おはぎが固くなる原因は?!

おはぎが固くなるのは、具体的には「おこわ」の部分。

おこわに含まれるでんぷんの変化が、おはぎが固くなる原因です。

理由はでんぷんの「β化」のせい

おこわは通常、もち米で作りますが、もち米はうるち米に比べてもっちりと粘り気があり、柔らかいのが特徴です。

そしてこの粘り気やもっちり感を作るのが、もち米のでんぷんを構成する「アミロペクチン」という成分。

アミロペクチンは保水力が高く、水を加えて加熱すると糊化=「α化」して柔らかくなります。

しかし、おこわが冷めると、時間の経過とともにでんぷんが老化して「β化」し、水分を保てなくなくなるのです。

すると粘度が低下し、ぽろぽろ、パサパサの食感に。

特におこわを冷やすと、でんぷんのβ化がより進行し、固さが増してしまいます。

つまり、おはぎを柔らかいまま美味しく食べるには、作ってから時間を置かないこと、

そして冷やさないことがポイントなのです。

うるち米入りが原因の場合もある

ところで、おはぎに使われる「おこわ」は、もち米にうるち米を混ぜて炊く場合もあり、もち米とうるち米の黄金比率は3:1、とも言われるようです。

特に家庭で手作りする場合、もち米を用意するのが面倒だからと、うるち米のみで作ることもあるかもしれませんね。

ちなみに、もち米のでんぷんは100%アミロペクチンですが、うるち米に含まれるアミロペクチンは、でんぷんの75~85%ほど。

そのため、うるち米を加えたおこわは、ねっとりした食感のもち米おこわよりもさっぱりと軽めの仕上がりとなります。そしてお米の味や香りがより引き立つのだとか。

しかし、うるち米を加えたぶん、保水力の高いアミロペクチンは少なくなり、もち米100%のおこわよりも早く固くなってしまいます。

そのため、より一層、早めに食べきることをおすすめします。

固くなりにくいおはぎの作り方

市販のおはぎはなぜ翌日も柔らかいのか?

ところで、市販のおはぎの中には、翌日に食べても驚くほど柔らかさが持続しているものもあります。

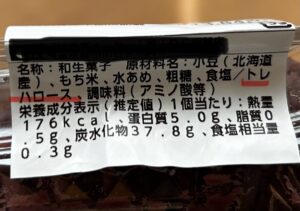

これは、おこわに「トレハロース」が加えられているため。

トレハロースはキノコやパン酵母などに含まれる天然の糖で、保水性が非常に高いのが特徴です。

トレハロースは食品添加物に分類されますが、食品や化粧品、医薬品などに広く利用されており、WHO/FAO合同食品添加物専門家会議(JECFA)では、使用基準を設定しない安全な添加物とされています。

(参考:TREHA Web「トレハロースの安全性」、厚生労働省「平成30年度 既存添加物の安全性評価 に関する調査研究」)

とはいえ、家庭で柔らかいおはぎを作るためにトレハロースを入手するのは難しいもの。

ですが、なんと!

特別な添加物を使わなくても、とっても簡単におこわの柔らかさを持続させる方法がありました!

どこの家庭にもあるアレを加えて炊くだけで解決

翌日も固くなりにくいおはぎを家で作る方法、

そ・れ・は!

おこわを炊く際に、1合につき小さじ1杯の砂糖を加えて炊く。

たったこれだけで、時間が経っても固くなりにくいおはぎを作ることができます!

柔らかさがより持続する理由は、砂糖の分子が水の分子と結びついてくれるため。

つまり、砂糖を加えることで、砂糖がおこわの保水力を上げてくれるのです。

この方法なら、うるち米のみでも、ある程度もっちりした食感のおはぎを作ることができます。

炊きあがったら麵棒でつき、好みのもちもち感に仕上げましょう。

また、うっかり砂糖を入れ忘れて炊いてしまった、というときや、余ったごはんでおはぎを作りたい場合は、ごはんに水溶き片栗粉を混ぜ込むことでももっちり感を出すことができます。

こちらも、片栗粉の保水性を利用しています。

お茶碗1杯のごはんにつき、大さじ1/2杯の片栗粉を大さじ1/5杯の水で溶いたものを混ぜ込みましょう。

ごはんがあたたかいうちに(冷やごはんの場合はレンジであたためてから)しゃもじでまんべんなく混ぜ込み、麺棒でつきます。

水溶き片栗粉を加える方法では、時間が経つとより「冷やごはん」の味や食感になってしまうので、早めにいただくようにします。

おはぎの美味しさを保つベストな保存方法

冒頭で触れたように、おはぎは常温で保存し、その日のうちに食べきるのがベスト。

でも、暑い季節で常温保存ができない場合や、当日中に食べられない場合は、ラップをして密閉できる容器や袋に入れ、冷蔵庫の野菜室に入れましょう。

この「必ず野菜室に入れる」というのがミソ。

家庭用冷蔵庫の冷蔵室は約0~6℃であるのに対して、野菜室は約3~9℃。

(参考:三菱電機公式サイト 家電おたすけメモ)

そのため、低すぎない温度で保存することで、固くなりすぎるのを防ぐことができるのです。

食べるときは電子レンジで軽くあたためます。

この時も注意しなければならないことが。

それは、なるべく弱いワット数であたためることと、あたためすぎないこと。

200Wなどの低出力で1分程度あたためるのがベストです。

ワット数が切り替えられない機種でも、「生もの解凍」や「解凍」というモードがあれば

そちらを使うことをお勧めします。

500Wや600Wしかない、という場合は、まずは20秒ほど加熱してから、足りなければ10秒ずつ追加で加熱していきましょう。

あたためすぎると、今度はあんこの部分が乾燥して風味が低下してしまいますので、くれぐれも慎重に。

長期保存なら冷凍で! 美味しさ長持ち いつでも食べられる

実はおはぎは、冷凍保存が可能です。

3日以上保存したい場合は、いったん野菜室に入れず、すぐに冷凍、がおすすめ。

冷蔵よりも劣化が少なく、しかも長期保存が可能です。

コツは、急速冷凍すること。

おはぎを1つずつラップで包み、さらにアルミホイルで覆ってから冷凍用密閉保存袋に平らに入れます。金属のトレーの上に載せ、トレーごと冷凍室に入れましょう。

この、

・アルミホイルで覆う

・重ねずに袋に平らに入れる

・金属のトレーの上に置く

というひと手間をかけることで、より素早く冷凍させることができます。

冷凍したおはぎの保存期間は1か月間が目安。

解凍は、室温に2時間ほど置いておくだけ。

すぐに食べたい、という場合は、200Wで2分程度か、生もの解凍モードであたため、様子を見ながら10秒ずつ加熱してください。

【まとめ】

ここまでおはぎが固くなる理由と、翌日以降も美味しく食べる方法を解説してきました。

まとめると、

・おはぎが固くなる原因は、でんぷんの「β化」

・美味しく食べるには、作ってから時間を置かない、冷やさない

・手作りするなら、おこわを炊くときに砂糖を加える

・すでに炊きあがったごはんを使って作るなら、水溶き片栗粉を加える

・翌日まで保存するならラップ+密閉容器で野菜室へ

・あたためるときは低出力で少しずつ

・長く保存するならすぐに急速冷凍!

いかがでしたか?

これらの方法を使ってぜひ、おはぎをより長く、美味しく楽しんでくださいね

コメント